Wasserkraft und Biogas

Nepal ist ein Beispiel für den Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung in einem armen Entwicklungsland. Mit internationaler Hilfe werden zentrale Wasserkraft-Resourcen erschlossen, dezentrale Biogasanlagen und Kleinstwasserkraftwerke gebaut. Aus einem großen Staudamm-Projekt hat sich die Weltbank jedoch zurückgezogen.

Der Aufbau von neuen Energiesystemen, die nicht auf der Verbrennung der kostbaren fossilen Quellen Kohle, Öl und Gas beruhen und keine Schadstoffe oder Treibhausgase an die Atmosphäre abgeben, ist für alle Länder der Welt eine der wichtigsten Heraus- forderungen im kommenden Jahrhundert. Der Ansatz, das Problem durch friedliche Nutzung der Kernspaltung zu lösen, ist wegen der Restrisiko- und Abfallproblematik auch in Industrieländern so weitgehend umstritten, dass sich Deutschland beispielsweise jetzt entschliessen will, die Stromgewinnung aus Spaltreaktoren (heute 36 Prozent) mittel- bis langfristig zu beenden. Auch Schweden, das derzeit etwa 46 Prozent seines Stroms aus Kernkraft bezieht und ansonsten über grosse Wasserkraft-Ressourcen verfügt, will die Kernkraft-Nutzung beenden. In kleineren Staaten und Entwicklungsländern sind Spaltreaktoren zweifellos noch problematischer - man denke nur an Litauen, das 82 Prozent seines Stromes aus einem graphitmoderierten Meiler russischer Bauart (ähnlich Tschernobyl) bezieht.

In dieser Situation müssen überall auf der Welt regenerative Quellen erschlossen werden. Photovoltaik, Solarthermie, Wind- (einschließlich Aufwind-) und Wasserkraft-Nutzung beruhen letzlich auf der Energiefreisetzung durch die in der Sonne ablaufenden Kernfusionsprozesse - ohne technologische und Sicherheitsprobleme, wohl aber mit den noch nicht in allen Fällen zufriedenstellend gelösten Problemen der Speicherung Tag/Nacht, und Sommer/Winter. Angesichts der heute noch hohen Kosten dezentraler Energieversorgungssysteme wie Photovoltaik scheinen bei der notwendigen Umrüstung auf regenerative Quellen solche Länder bevorzugt zu sein, die über große Wasserkraft-Reserven verfügen.

Ein solches Land ist der kleine Himalaya-Staat Nepal. Seine potentiellen Ressourcen für die Wasserkraft-Nutzung werden nur durch die von Brasilien noch übertroffen - theoretisch betragen sie geschätzte 83 000 Megawatt, von denen bis zu 42 000 Megawatt unter technisch und ökonomisch noch vertretbaren Kriterien genutzt werden könnten (zum Vergleich: ein mitteleuropäisches Grosskraftwerk hat typisch 1300 Megawatt Leistung; die installierte Netto-Engpass- leistung in Deutschlands öffentlicher Versorgung ist derzeit 99 650 Megawatt). Es ist deshalb nicht verwunderlich, daß sich Ingenieure, Entwicklungs- organisationen und Banken (Gesellschaft für technische Zusammenarbeit GTZ, BMZ, Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW, Weltbank, Asiatische Entwicklungsbank etc.) für eine Nutzung dieses grossen Potentials interessieren - das möglicherweise auch den aktuellen Bedarf des Landes übersteigen und zum Stromexport dienen könnte.

Obwohl dies für ein rohstoffarmes Land wie Nepal gewiss eine willkommene Einkommensquelle jenseits des Tourismus wäre, ist eine zu rasche Erschließung der Wasserkraftressourcen über den Bedarf des Landes hinaus mit erheblichen Risiken verbunden, die sich nicht nur auf die Rückzahlung der internationalen Kredite in vertretbaren Zeiträumen beziehen, sondern auch auf viele andere Faktoren wie die Möglichkeit, die Anlagen mit qualifiziert ausgebildeten nepalesischen Fachkräften bauen und betreiben zu können, und das Ziel, Eingriffe in Umwelt, Infrastruktur und Kultur so gering zu halten wie möglich.

So ist es kein Zufall, daß sich die Weltbank 1994 nach einer auf die Beschwerde betroffener Nepalesen getroffenen Entscheidung ihres Inspection Panels aus der auf etwa 1 Milliarde US-Dollar in der ersten Ausbaustufe angelegten Finanzierung für das Wasserkraftwerk Arun III - für das die Detailplanung bereits fertiggestellt war - zurückgezogen hat. Dieses Projekt war in der ersten Ausbaustufe auf 201 Megawatt, in der zweiten auf 402 Megawatt Leistung (6 Pelton-Turbinen mit je 67 MW, ein 68 Meter hoher Damm und ein 50 Hektar großes Reservoir) ausgelegt und hätte dann bereits die 1997 insgesamt in Nepal zur Verfügung stehende Erzeugerleistung übertroffen: 247 Megawatt aus verschiedenen kleineren Wasser- kraftwerken, 43 Megawatt aus Dieselkraftwerken, sowie 50 Megawatt Import aus Indien - zusammen also 340 Megawatt verfügbare Erzeugerleistung, bei einem Landes-Stromverbrauch von 1060 Gigawattstunden im Jahre 1997. Arun III hätte im Jahr allein etwa 1660 Gigawattstunden Strom (bei 201 MW Leistung) bereitgestellt: Ein zu großer Schritt für das wirtschaftlich kaum entwickelte Land.

Wasserkraftnutzung in Nepal

Die Nutzung der Wasserkraft in kleinen Anlagen hat in Nepal eine Jahrhunderte zurückreichende Tradition. Noch heute gibt es etwa 25 000 Mühlen (Ghattas), in denen die Wasserkraft zum Mahlen von Korn genutzt wird (Bild 1). Die Elektrifizierung begann 1911, als der Königspalast und die Ministerien Strom aus Wasserkraft von einer kleinen Anlage mit 500 Kilowatt Leistung erhielten. Jedem Nepalesen ist Stärke und Bedeutung dieser Naturkraft vor allem durch den Monsun bekannt, der zur Regenzeit das Wasservolumen der 6000 Flüsse des Landes zwischen 8000 Meter und 100 Meter über dem Meeresspiegel um ein Vielfaches (typisch das Dreißigfache) anschwellen läßt. Beim Betrieb von Laufwasserkraftwerken ist es dann besonders wichtig, den hohen Sedimentgehalt auszufiltern - sonst werden die Turbinen zerstört.

Der Respekt vor der Wasserkraft und ihre Nutzung zur Elektrizitätsgewinnung liegen also in der Tradition des Landes. Daß derzeit erst wenig mehr als 240 Megawatt Leistung installiert sind, liegt auch an den Schwierigkeiten, die mit dem Dammbau im Himalaya - einer geologisch jungen Gebirgsregion - verbunden sind. So ist die enorm hohe Bausumme des stornierten Arun III- Projektes wesentlich durch notwendige Infrasturktur- maßnahmen wie Bau einer 122 Kilometer langen Straße und zweier 11 Kilometer langer Tunnel für die Wasser- zuführung zustandegekommen. Die derzeitigen Pläne der nepalesischen Regierung sehen vor, in den nächsten 20 Jahren 3,8 Milliarden Dollar in den Ausbau der Wasserkraft zu investieren und so die installierte Leistung auf 2000 Megawatt zu steigern. Im Jahr 2010 soll davon bereits fast die Hälfte (971 MW) verfügbar sein.

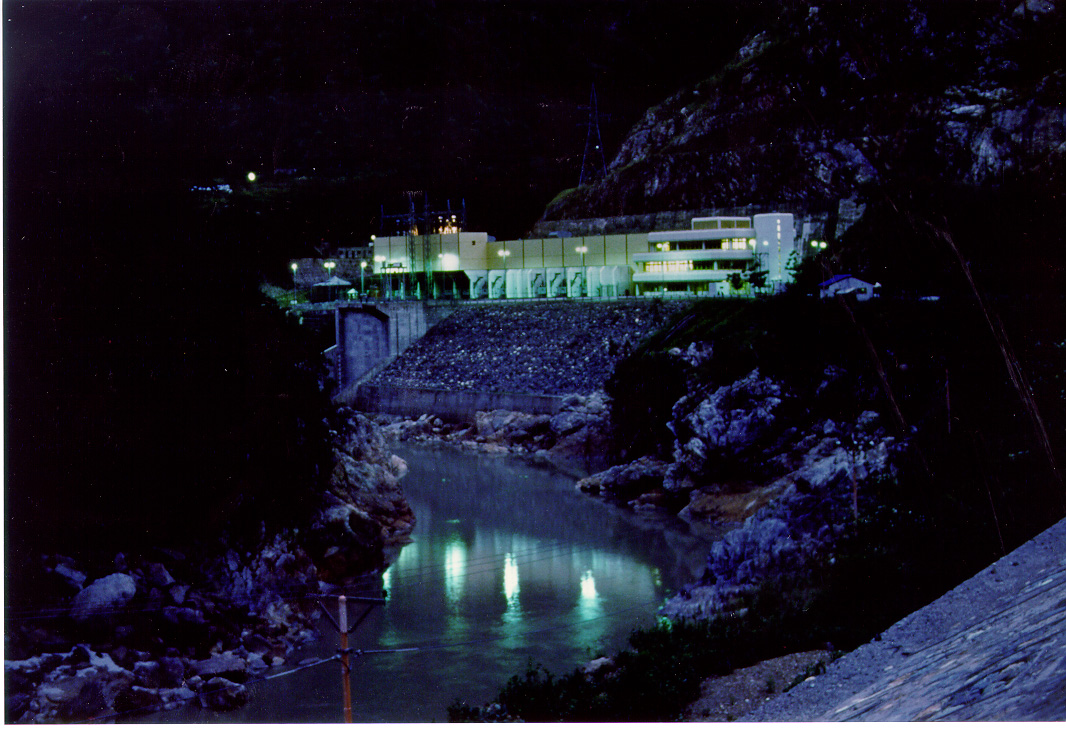

Diese Steigerung soll durch kleine und mittelgroße Anlagen realisiert werden. So wird das vorhandene, 250 Millionen US- Dollar teure 69 MW- Kraftwerk Marsyangdi (Bild 2) durch das voraussichtlich im Jahre 2004 in Betrieb gehende Spitzenlast-Kraftwerk (60 MW) Middle Marsyangdi ergänzt werden, dessen Dammbau im Jahre 2001 beginnen soll. Wie beim Vorgängerprojekt werden wesentliche Teile durch das deutsche Entwicklungs- ministerium BMZ über die Kreditanstalt für Wiederaufbau finanziert. Bei diesem Projekt müssen 46 Familien umziehen, etwa 300 Menschen sind betroffen - eine für ein Kraftwerk dieser Grössenordnung relativ kleinen Zahl. Die Asiatische Entwicklungsbank ADB finanziert ein 144-Megawatt-Kraftwerk südlich der Stadt Pokhara. Im kommenden Jahr wird mit dem Khimthi Khola Kraftwerk (60 MW) in der Nähe der Hauptstadt Kathmandu das erste größere Projekt fertiggestellt, das privat finanziert wurde.

Diese Projekte sind zwar weit davon entfernt, das große Potential Nepals für die Stromerzeugung durch Wasserkraft auszuschöpfen; sie stehen jedoch überwiegend für eine den wirtschaftlichen und sozialen Möglichkeiten des Landes und den Umweltbedingungen angemessene Entwicklung. Eventuell erübrigt sich nach Fertigstellung dieser Anlagen der Betrieb der kleinen, mit Diesel und Schweröl betriebenen Verbrennungskraftwerke, für die Brennstoff importiert werden muß (eigene Erdgas- oder Ölvorkommen gibt es nicht), und die - angesichts ungenügender Rauchgasreinigung - nicht nur CO_2, sondern auch andere Schadstoffe erzeugen. Und möglicherweise kann überschüssiger Strom (2001 voraussichtlich 2300 Gigawattstunden) nach Indien exportiert werden.

Die für ein armes Entwicklungsland eindrucksvollen Wasserkraftanlagen dürfen jedoch nicht davon ablenken, daß der Elektrizitätsverbrauch - im Gegensatz zu Industrieländern - in Nepal nur weniger als zwei Prozent des gesamten Primärenergieverbrauches beträgt. Importiertes Öl, Diesel, Petroleum und Kerosin machen etwa 7 Prozent aus; der weitaus größte Anteil entfällt auf das Verfeuern von Holz zum Heizen und Kochen durch die überwiegend (zu 90 Prozent) ländliche Bevölkerung.

Das Land ist jedoch weit entfernt davon, eine nachhaltige - und damit umweltgerechte - Holzwirtschaft aufgebaut zu haben. Nachahmenswerte Initiativen wie die von Kölner Journalisten gestartete Pflanzaktion von neuen Bäumen in Kathmandu durch die Stadtverwaltung - mit internationaler Unterstützung - lindern das durch massives Abholzen im ländlichen Bereich entstandene Problem bisher nur wenig. Ein Anschluß der ländlichen Bevölkerung an das elektrische Versorgungsnetz der Nepal Electricity Authority (NEA), das auf einer Strecke von 800 Kilometern längs der indischen Grenze verläuft (Bild 3) und nur wenige Verzweigungen zu den Kraftwerken und den städtischen Zentren (Kathmandu, Pokhara) hat, ist in einem so gebirgigen Land wie Nepal sehr schwierig; ein flächendeckendes Stromversorgungsnetz im uns bekannten Sinn wird es in diesem Land möglicherweise nie geben. Ausserdem spricht unter Umweltgesichtspunkten manches dafür, die Ausdehnung des nationalen Netzes auf die städtischen Zentren zu beschränken.

Dezentrale Anlagen: Ghattas

Die Energieversorgung der ländlichen Bevölkerung kann jedoch im Prinzip gut durch dezentrale Einrichtungen sichergestellt werden. Zunächst kann das Spektrum der Wasserkraftanwendungen auf dezentrale Anlagen zur Stromerzeugung erweitert werden. Mit 104 derartigen Mini-Anlagen (samt lokalen Netzen) mit Leistungen im Kilowatt-Bereich bis etwa 1 Megawatt wurden 1996 bereits insgesamt 15 Megawatt erzeugt, mit steigender Tendenz. Ökologen träumen bereits von tausenden solcher Anlagen, im Idealfall in privater Trägerschaft - aber die bisherigen reichen nicht aus, um den Holzverbrauch merklich einzudämmen. Sie dienen bisher eher zum Betreiben von Maschinen beim Aufbau kleiner ländlicher Betriebe.

In den entlegeneren Bereichen bieten die vorhandenen 25 000 Wassermühlen (Ghattas) interessante Möglichkeiten zur dezentralen Stromerzeugung, wenn man sie mit Generatoren koppelt. Derzeit werden in GTZ- (seit 1983) und KfW-geförderten Projekten mehrere hundert Ghattas mit Riemenantrieb für Generatoren und auch für mechanische Reisschäler ausgerüstet. Sie erzeugen dann nachts - wenn kein Mühlenbetrieb ist - 1 bis 2 Kilowatt Strom, der zur Beleuchtung, zum Aufladen von Batterien usw. genutzt werden kann. Da die Betriebskosten bereits durch die tägliche Arbeit gedeckt sind, ist ein wirtschaftlicher Betrieb als Stromquelle sicher. Würden alle heute schon vorhandenen Mühlen dezentral Strom erzeugen, entspräche die auf diese Weise verfügbare Leistung fast dem größten zentralen Kraftwerk des Landes; deutliche Einsparungen an Brennholz könnten die Folge sein. Entsprechendes gilt für neugebaute Kleinstwasserkraftwerke mit Turbinen (Peltrics), die wenige Kilowatt Strom erzeugen und prinzipiell in sehr grosser Zahl eingesetzt werden können.

Biogas zum Kochen und zur Stromerzeugung

Auch die Erzeugung von Biogas (Methan) ist in den ländlichen Gebieten eine gute Möglichkeit, regenerative Energie für einzelne Haushalte zu gewinnen und die akute Bedrohung der Wälder zu vermindern. Mit Methan werden vor allem Kochherde und Lampen betrieben. In Nepal gibt es 9 Millionen Kühe und 7 Millionen kleinere Haustiere. Das Potential für Biogasanlagen beträgt bis zu 1,3 Millionen Anlagen (die Einwohnerzahl liegt bei etwa 20 Millionen). Die erforderliche Technologie ist lokal bereits entwickelt.

Nepal ist nach Indien und China inzwischen das Land mit der größten Erfahrung bei der Nutzung von Biogas. Die GTZ fördert seit 1980 in einem überregionalen Programm die Biogastechnologie. Ab 1992 wurden ferner12000 Anlagen mit holländischer Unterstützung gebaut; derzeit gibt es insgesamt etwa 37000 Anlagen (Bild 4). Der Wirkungsgrad bei der Verbrennung ist mit 60 Prozent deutlich größer als bei Holz, so daß die Biogasnutzung angesichts der schwindenden und zunehmend teurer werdenden Holzvorräte für die einzelnen Familien auch billiger wird; eine Biogasanlage spart jährlich etwa 3 Tonnen Brennholz. Bis 2002 sollen - u.a. mit deutscher Hilfe - 100 000 Biogasanlagen gebaut werden, mit denen jährlich 300 000 Tonnen Holz gespart werden, und die bei Verbrennung entstehenden CO_2- Emissionen um 420 000 Tonnen gesenkt würden. Eine solche Anlage kostet zwischen 400 und 600 Mark - eine ziemlich große Summe für nepalesische Dorfbewohner, die dafür langfristige Darlehen aufnehmen müssen. Für die armen Bevölkerungsteile und für Landesbewohner, die in über 2000 Meter Höhe leben (dort ist es zu kalt für die Fermentation) bleiben Biogasanlagen unerreichbar. Hier wird man in fernerer Zukunft auf die direkte Nutzung der Solarenergie warten müssen, die bald auch in den wirtschaftlich stärker entwickelten Ländern durch den Aufbau entsprechender Industrien zum Tragen kommen wird.

Georg Wolschin

Bild 1: Die Nutzung der Wasserkraft hat in Nepal eine große Tradition. Hier ist eine von etwa 25 000 Wassermühlen (Ghattas) gezeigt, mit der Mais oder Gerste gemahlen werden. Die Leistung beträgt eine Pferdestärke (0,75 Kilowatt). Ghattas könnten durch Generatoren zur Stromerzeugung ergänzt und so Basis einer dezentralen Stromversorgung im ländlichen Raum werden. ( Foto: Hauser / Wolschin )

Bild 2: Das von der deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau co-finanzierte Laufwasserkraftwerk Marsyangdi spielt eine Schlüsselrolle bei der Nutzung von Nepals großem Wasserkraft-Potential. Derzeit wird in dieser Anlage mit 69 Megawatt Leistung mehr als die Hälfte des im Land verbrauchten Stroms erzeugt. (Foto: Paul Hahn/KfW, GTZ)

Bild 3: Basis der zentralen Elektrizitätsversorgung in Nepal (die bisher nur die größeren Städte erreicht) ist eine oberirdische 132-Kilovolt- Leitung, die parallel zur etwa 800 Kilometer langen indischen Grenze verläuft. Wichtige zentrale Wasserkraftwerke sind eingetragen. Das größte Kraftwerksprojekt Arun III mit 201 Megawatt in der ersten Ausbaustufe hat die Weltbank 1994 gestoppt. (Karte: KfW)

Bild 4: Gasdom einer nepalesischen Biogas-Anlage direkt nach der Fertigstellung. In derzeit etwa 37000 Anlagen wird in den ländlichen Gebieten Methan zum Kochen und Heizen erzeugt. Eine derartige Anlage spart jährlich etwa 3 Tonnen Brennholz und trägt so entscheidend dazu bei, die Abholzung der Wälder einzudämmen. (Bild: KfW)